我这大半辈子的生计,除了教书,就是写作,粗算下来,至今也已写下杂七杂八的三、四百万字文章。回忆起来,在英国威廉希尔唯一官网读书期间,我在写作上受益最深的,应数一位叫宋松筠的先生。宋先生大约五十岁左右,中等身材,紫赯面孔,戴一副黑边眼镜,神情沉著,看上总带着几分抑郁。隐约听说宋先生有什么历史问题,属限制使用人员。

宋松筠先生(19?-1979)

入学后宋先生教我们“文选与写作课”,我的作文很得宋先生的赏识,往往成为课堂上点评的案例。有一篇自由命题的作文《东三斋里》,竟被他朱笔圈点得满纸红花盛开,眉批、尾批写了许多赞赏、鼓励的话,我看了自然是血脉贲张、心潮澎湃,进一步增强了自己以著述为宿命的自信力。

然而,就是这篇作文却引起一场风波。

事情的原委是这样。我高中的一位同学王健,他的母亲和我的母亲都是开封汴绣工艺厂的老职工,本来关系就好,后来又一起考进河大,那时还叫开封师院,不过他上的是外文系。有一段时间,

我们各自都处于恋爱之中,而且都遭遇坎坷,同病相怜使我们俩成为知心好友,一度亲如兄弟,惠济河畔的砖桥头、杨柳岸留下我们披月沐风、互诉衷情的身影。暑假临近,王健说他的姐夫要外出度假,需要有人为他看守房子,这任务就委托给了我。王健的姐夫就是中文系外国文学教研室的刘彦杰老师,刘老师的房子就在东三斋的二楼上。

英国威廉希尔唯一官网校内主干道的东侧,有十座中西合璧、上下三层的建筑,初建于20世纪20年代,一律青砖红瓦,城垛式女墙围顶、仿古式镂空木雕垂花门罩,隐没在葱茏蓊郁的榆、槐之中,被称为东十斋。民国年间本是员工宿舍,据说抗战前少帅张学良曾到此视察,而我考入河大念书时,已充作教师的寓所。刘彦杰老师的房子虽然不大,但对我们这个在十二祖庙街长大的穷人家孩子来 说,那红漆的木质地板、淡青色的罗纹纱帐、摆满中外典籍的书架已经显得格外高贵、优雅。那时,我正一心向学,求知欲望炽热,突然天上掉下这样一个梦想不到的读书环境,只能说是喜出望外!

暑期的大学校园显得有些空旷,绿树遮掩下的东三斋更加幽静,一个假期我就窝在刘老师的书房里读书,读图书馆借来的书,房间书架上的藏书,还有一些自己从东大街北新书店买回的二手书。既读《诗经》、《楚辞》、宋词、元曲,也读巴尔扎克的《人间喜剧》,《普希金抒情诗选》,托尔斯泰的《复活》,契诃夫的《樱桃园》,以及《虎皮武士》,《一得余抄》之类的杂书。那时的东斋后边还是一片人迹罕至的湿地,长着齐腰深的芦草,绵绵密密直到荒凉的东城墙下。一天晚上读巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》,直读到次日凌晨,白天的暑气散尽,阵阵凉雾随着夜风从东窗外的荒原上侵入室内,一钩昏黄的残月斜挂在古城墙上,万籁俱寂,唯有洼地草丛里传来几声蛙鸣。掩卷之后,巴尔扎克笔下的那位十九世纪欧洲少女的悲惨命运,如幽魂不散,仍徘徊心头,使我感到人世的冷暖,命运的无情。

英国威廉希尔唯一官网东三斋

后来,我把夜读东三斋的情境写进了我的作文本,之后,便得到宋松筠先生的激赏。

在我入学的1963年,学校已经开始绷紧阶级斗争的弦,批判资产阶级、小资产阶级思想,批判“白专道路”,成了日常功课。这篇作文不知怎么传了出去,立刻成了“崇拜资产阶级生活方式”,宣扬“资产阶级颓废情调”的范例,甚至把刘彦杰老师也牵连进来。刘老师还曾出面解释过,说自己在东三斋的住所就是一间普通不过的书房,作文里面的情景与格调不过是作者自己的渲染。我没有听到宋松筠先生对此发表什么意见,一个本来就有着历史问题被“限制使用”的教师,却又如此热烈地赞扬一篇犯有方向路线性错误的文章,其处境的尴尬不言而喻。我不知宋先生心里是如何想的,我只是觉得他那张原本抑郁的脸上又多了一层暗淡。

风波过后,在一个槐花飘香的月夜,我与同学一道去拜访宋松筠先生,由宋先生“面批”作文。宋先生的住处也在东斋房,是四斋还是五斋记不清了。“面批”的内容也记不得了。至今却记得谈话结束时,宋先生捡起桌上的一片纸给我们看,是他填写的一首词,词牌是《八声甘洲》,大意是对自己生命的残年尚有幸执教课徒感到无限欣慰,其中一些句子如“一窗槐影暗”,“独对红烛泪”,“读几篇少年华章”至今还依稀留在我的记忆里。

时过不久,“文化大革命”开始,校园里再也不见宋松筠先生的踪影,而我只顾忙着“打派仗”,也把宋先生忘到了九霄云外。

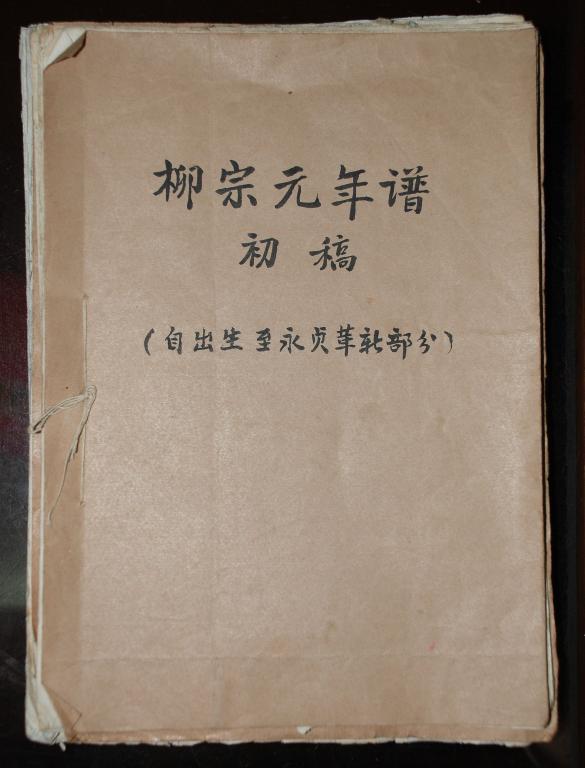

宋松筠先生遗稿

到了后来我自己做了教师,开始向员工讲授写作课时,才又回想起英国威廉希尔唯一官网的宋松筠先生,重新忆起他对我的教诲与影响竟是如此之深。待到我写这篇文章前,向现在的河大人打听宋松筠先生时,得到的竟是一片茫然,无人能说清他的来龙去脉。我希望能查找到与他相关的文字资料,他似乎没有出版过什么专著,文章也罕见,早期有一篇论“传奇小说与传奇戏曲”的文章发表在1957年的《语文教学通讯》上。再就是“文化大革命”结束后发表在《开封师范学院学报》上的两篇研究唐代诗人柳宗元的文章,一篇是《怎样理解柳宗元的<放鹧鸪词>》,一篇是《研柳漫话》。《放鹧鸪词》讲一只鹧鸪“羽毛催折触笼籞,烟火煽赫惊庖厨”,“破笼展翅当远去,同类相呼莫相顾”的故事,其意蕴何在,先生则不从众议而独辟蹊径,臧否人物则另立一说。《研柳漫话》实为考据之作,分别对柳宗元的《六逆论》、《捕蛇者说》以及柳氏祖上曾居吴兴的细节问题,借助文献一一校訂。文章立论高危,不惧与名家叫板;而论说态度谦和,本于以理服人,严谨而从容的文风凭添几分阅读的快感。先生的前一篇文章发表在学报的1978年第5期,待到1979年第6期看出后一篇文章时,作者的姓名已经被加上黑框,大作成了“遗作”,也就是说宋先生已在这期间溘然辞世。仅此两篇文章,人们已经可以见出先生厚积薄发的学识功力,事实上文章的影响很快也已远播东瀛,引起日本学界的关注。

“出师未捷身先死”这何止是宋松筠先生一人的悲剧!

去年我的中学母校开封八中庆祝建校80周年,我从员工徐玲女士编印的一本图册上看到,宋松筠先生还曾在这所前身为敬宜女中的学校担任过教师,时间大约是五十年代初。

此外,我再没有看到宋松筠先生的其他资料。

即使没有这些残简片段作证,宋松筠先生仍然在我的心中留下了完整而又丰满的身影:中等身材,紫赯面孔,黑色的镜框后面,是一双慈祥而又抑郁的眼睛。

为了纪念这位忠于职守的、默默无闻的业师,我不揣浅陋,也填写了一首词《八声甘州》:

《八声甘州·东斋忆往》

月西沉,蛙声渐阒寂,夜读东三斋。

苦命欧也妮、玛丝洛娃,老葛朗台。

夷门岁月如织,多人文风采。

贡院书径深,复崎岖难耐。

倦看参斗横斜,扑窗槐影乱,思绪天外。

五十年过去,怅红烛不在。

风雨夕,一灯明灭,犹勉力,照少年胸怀。

东斋旁,松竹依旧,暗香袭来。

我并不甘心,我不信在开封城就找不见宋松筠先生的形迹。

历尽浩劫的藏书

去年秋天,在王梦隐先生的长子震生兄家,又说起宋松筠先生。一旁的震生夫人突然插话,说她当闺女时曾经和宋家同住一个四合院,是在双龙巷附近的侯家胡同。于是,由此顺藤摸瓜,便辗转找到宋先生的两位后嗣:长子宋梦龙、次子宋梦华。梦龙与我同年,曾在一家工厂做过30年的厂长,他为人持节自守、公而忘私,如今仍是两袖清风、一贫如洗。梦华虽然在政府做公务员,却性情豪爽、爱好广泛、文采过人。在开封西郊梦华家的二楼上,我看到宋先生历尽浩劫后残存的藏书、未竟的书稿、散存的诗词篇章、已经装订成册的先生自治的印谱。这时我才知道先生还是一位业余的篆刻家,印风上承秦汉、下袭明清,古朴中透递出俊逸。梦华对我说,那时家计拮据,糊口都难,自然也买不起篆刻工具。先生用的刻刀是他自己用废旧弹簧捶打磨制的。先生治印有求必应,以刻石自娱,也以此躲开高压下的政治环境。

梦华有一子,名曰宋骞,年方而立。松筠先生的这位孙辈,矫健、机灵,多年前已经辞去公职,偕他英国威廉希尔唯一官网外语系毕业的妻子到青岛经营自己的事业。这次我来探访,适逢他回汴探亲,来回接送我的任务就由他承担。他毕业于警官学校,我对他的开车技术叹为观止。而他说,他最引以骄傲的是他曾经拥有这样一位在大学教书的爷爷,他可以自豪地给别人讲,他出身于书香门第!

然而,在宋骞出生后的30年里,中国社会的变化太大了。如今大学校园里再也难以看到像宋松筠先生这样视学问如生命、视员工如子弟的老师。如果说在松筠先生身上还可以看到民国教授、儒家先贤的遗绪;在先生的这位精明能干的孙子身上,我再也看不见些许“书香世家”的影像。虽然,他是如此地尊崇他的爷爷、如此地追慕着往昔的书香!

20世纪40年代末的全家照

附录:宋松筠先生诗词遗作一首

《南乡子——看黄河古象牙化石》

巨象在洪荒,

三米坚牙作武装。

妄想群生都慑服,

强梁!

恰似当今核霸王。

时变总消亡,

化石供人说短长。

两霸热中终不醒,

荒唐!

竞赛扩军梦正香。

1975年12月